Lucien Durosoir, violoniste et compositeur français (1878-1955)

Contrairement à beaucoup d’autres, Lucien Durosoir n’est pas un compositeur oublié, mais un compositeur ignoré de par sa volonté même ; les quarante œuvres qu’il a composées entre 1920 et 1950 sont restées manuscrites jusqu’à ces dernières années. Son ami le pianiste Paul Loyonnet consigna dans ses Mémoires « Il avait la plus entière confiance en sa musique et m’écrivit qu’il mettait, à l’instar de Bach, ses œuvres dans une armoire, et que l’on découvrirait plus tard ». La découverte de son œuvre est, en somme, la réalisation de cette hasardeuse prophétie. « Nous ne pouvons que peu de choses face aux grands bouleversements de l’Histoire. Se souvenir, juste un peu se souvenir. Et transmettre à d’autres le fil invisible de la mémoire » .

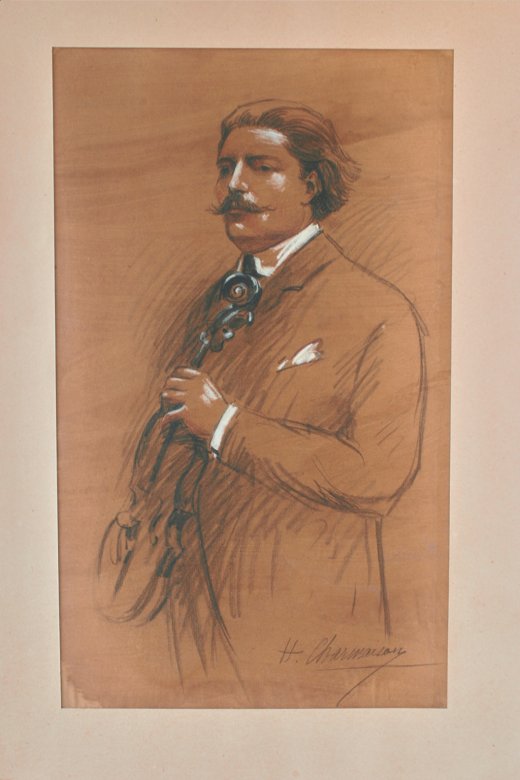

Le violoniste

- Lucien Durosoir en 1906

Né à Boulogne sur Seine en 1878, Lucien Durosoir commença le violon à l’âge de huit ans, avec Adolphe Deslandres, second Grand Prix de Rome (1860). Il travailla ensuite assidûment avec le violoniste et chef d’orchestre André Tracol. En 1896, il entra dans la classe de Henri Berthelier au Conservatoire de Paris où il resta fort peu de temps : au bout de six mois environ, il fut en effet renvoyé pour insolence envers le directeur Ambroise Thomas…. Hors de la noble institution il n’en continua pas moins à développer ses connaissances techniques ; tout en travaillant le violon avec Berthelier et avec Tracol, il poursuivait déjà un autre but, plus ou moins clairement programmé, qui l’amena à étudier, à diverses époques de sa vie, le contrepoint et l’écriture. On ne sait presque rien de cet aspect de sa formation ; on peut simplement affirmer qu’il y fut initié d’abord par Charles Tournemire, puis, plus tard, par Eugène Cools (qui fut le répétiteur d’André Gedalge à partir de 1907). Dès 1898 il fut reçu Premier violon chez Colonne mais, pressé de partir en Allemagne parfaire son art auprès des plus grands maîtres, il démissionna au bout d’un an. Il séjourna à Francfort et Berlin où il travailla avec Hugo Heermann et bénéficia, dans le même temps, des conseils de Joseph Joachim, alors âgé de plus de 70 ans. Le concerto de Brahms, créé par Joachim, son dédicataire, en 1879 et dont Durosoir donna la première française à la salle des Agriculteurs à Paris en 1903 avec la cadence de Heermann, témoigne de cette filiation.

Ses tournées menèrent Lucien Durosoir à travers toute l’Europe centrale, la Russie, l’Allemagne et l’Empire austro-hongrois. Parmi ses options d’artiste figurait le désir de faire entendre dans ces pays la musique française de son temps, encore si mal connue ; c’est ainsi qu’il joua pour la première fois dans divers pays des œuvres de Saint-Saëns, Lalo, Widor, Bruneau et qu’à Vienne il fit entendre pour la première fois la Sonate en la majeur pour violon et piano de Gabriel Fauré. A l’inverse, il profitait de ses tournées en France pour donner, en première audition, de grandes œuvres du répertoire étranger : à la Salle Pleyel le Concerto en ré mineur de Niels Gade en 1899 ; à la Salle des Agriculteurs le Concerto pour violon de Richard Strauss en 1901. Partout, la critique fut élogieuse : « …fascine le public par l’élévation et l’élan de son jeu » (Neue freie Press, 11 janvier 1910). « Tous ces morceaux furent exécutés avec la même noblesse et la même beauté de jeu » (Wiener Mittags-Zeitung, 28 janvier 1910). « Il a montré, dans le concerto de Max Bruch, les plus rares qualités de sonorité et de musicalité, et dans le concerto de Dvorak, un style et une virtuosité étonnants. Monsieur Lucien Durosoir, à cette belle séance, s’est classé parmi les meilleurs virtuoses de son époque » (Le Figaro, 19 mai 1904).

Le soldat : « Mon violon m’a sauvé la vie »

- LD 1917

La guerre vint brutalement mettre un terme à cette carrière : parti dès le 3 août 1914, Lucien Durosoir en accomplit la totalité dans la 5e Division qui participa aux épisodes les plus meurtriers (Douaumont, le Chemin des Dames, les Éparges). Pendant les 15 premiers mois, il combattit dans les tranchées, comme simple fantassin. À la fin de l’année 1915, son sort connut une grande amélioration ; Lucien Durosoir est chargé par le colonel de son régiment (le colonel Valzi, violoniste amateur) de la formation d’un quatuor à cordes. Ce quatuor se stabilisa bientôt dans la formation suivante : Lucien Durosoir, premier violon ; Henri Lemoine ingénieur chimiste et excellent amateur, puis par la suite Pierre Mayer, second violon ; André Caplet, compositeur et Prix de Rome, alto ; Maurice Maréchal, encore à l’orée de sa carrière, violoncelle. Quatuor auquel s’adjoindront les pianistes Henri Magne et Gustave Cloëz Tour à tour fantassin, musicien, brancardier et colombophile, Lucien Durosoir a écrit un nombre considérable de lettres qui sont conservées. Les unes décrivent les épisodes les plus horribles qu’il a vécus, d’autres la vie studieuse des musiciens du « quintette du général » . Envisageant sa mort comme une éventualité raisonnable, il écrit : « Chère Maman, je ne sais ce que le sort me réserve… mais si je venais à disparaître,…il faudrait t’intéresser à des enfants, à des musiciens ; occupe-toi et soutiens des jeunes violonistes, cela occupera ta vie et sera une façon de me prolonger ». Lucien Durosoir et André Caplet passèrent ensemble ces années terribles et leur amitié se scella aussi bien dans les tranchées que dans les positions de repli où ils faisaient de la musique. L’idée de composer s’affirme de plus en plus fortement dans l’esprit de Lucien Durosoir. Songeant à la fin de la guerre, il écrit, le 12 septembre 1916 : « Je commencerai la composition afin de m’habituer à manier les formes plus libres, et je donnerai, j’en suis persuadé, des fruits mûrs ».

Le compositeur

- LD 1933

Peu après sa démobilisation, en février 1919, Lucien Durosoir reçoit en 1921 une proposition prestigieuse : le Boston Symphony Orchestra lui offre le poste de violon solo. Alors qu’il s’apprête à signer le contrat, un très grave accident rend sa mère infirme et il renonce. C’est cet épisode qui, sans doute, le décide à se consacrer désormais totalement à son rêve ancien, composer. Peu enclin à se mêler aux remous de la vie artistique parisienne, il se retirera dans un village du sud-ouest et c’est là, à l’écart des modes et des courants, qu’il put construire et développer le monde sonore qui habitait son imagination. Il se forgea un style très personnel, libre et audacieux, qui ne doit pas grand-chose aux modèles de son temps, tant il est vrai qu’il a toujours aimé faire cavalier seul. Paul Loyonnet, qui joua avec lui sa Sonate ‘Le Lis’ pour violon et piano, écrivait « Sa musique était fort moderne ». Ses premières œuvres reçurent les louanges d’André Caplet, qui lui écrivait, dès 1922 : « Je vais parler avec enthousiasme à tous mes camarades de votre quatuor… ». Lucien Durosoir a laissé une quarantaine d’œuvres inédites, des pièces pour formations très variées, musique symphonique et musique de chambre, dont une sonate pour piano dédiée à Jean Doyen et un Caprice pour violoncelle et harpe dédié à Maurice Maréchal (« en souvenir de Génicourt, hiver 1916-1917) ». A partir de 1950, la maladie l’empêcha de poursuivre et il mourut en décembre 1955.

Bilan de la création

Libéré en février 1919 , Lucien Durosoir achève en 1920 trois œuvres dont deux sont d’importantes dimensions : les Cinq Aquarelles pour violon et piano, le Poème pour violon et alto avec accompagnement d’orchestre et le 1er Quatuor à cordes en fa mineur. L’année suivante voit naître trois autres compositions : Caprice, pour violoncelle et harpe, Jouvence, fantaisie pour violon principal et octuor et Le Lys, sonate pour violon et piano. Une telle productivité est tout à fait surprenante. D’où viennent ces œuvres ? Etaient-elles en germe dans son imagination pendant les derniers mois de la guerre ? C’est fort probable, puisqu’il prédisait à sa mère « des fruits mûrs » dès qu’il se mettrait à écrire .

La guerre avait permis à Lucien de vivre dans la proximité d’André Caplet, compositeur et prix de Rome, avec lequel il partageait le quotidien. Les deux artistes avaient mis à profit leurs moments d’attente et d’inaction pour travailler ensemble, Caplet corrigeant les exercices d’écriture de Durosoir, tous deux analysant et commentant les partitions les plus contemporaines qui leur parvenaient de l’arrière. Après l’abandon du projet de Boston, il était donc logique que Lucien se tournât vers la création musicale.

De l’analyse des œuvres actuellement publiées, on peut déduire quelques caractéristiques du style de Lucien Durosoir. Celui-ci repose sur des bases totalement personnelles : on y chercherait en vain des références contemporaines ou passées. Pas de forme « académique » malgré les annonces d’un grand classicisme (trio, quatuor à cordes, quintette, sonate…) ; mais plutôt un retour vers la liberté formelle des pré-classiques (Caprice, Fantaisie, Prélude), des titres suggérant un projet esthétique (Rêve, Vitrail, Berceuse, Ronde, Jouvence, Poème, Idylle, Funérailles, Incantation bouddhique, Aube, Nocturne…). Une recherche du son rare : dans le choix de certaines formations (cor, harpe et piano ; violoncelle et harpe ; quatuor pour flûte, clarinette, cor et basson), dans des métriques peu usitées (5/4, 7/4), dans des tonalités chargées d’altérations qui dépaysent les oreilles les plus averties. Un univers sonore dense, basé sur la forte individualisation du discours de chaque instrument dans les formations moyennes, l’abondance des mentions de caractère agogique, celles-ci parfois très impératives (le « Rapide et fiévreux. Halluciné » qui revient plusieurs fois dans le premier mouvement du Quatuor à cordes en si mineur, 1933-1934). Un vertige de la difficulté, dans la technique instrumentale (aspect très personnel de l’écriture pianistique dont l’émiettement procure des effets encore inouïs ; extrême virtuosité demandée au violoncelle contre laquelle protestait Maréchal) ; dans la complexité de l’écriture : harmonie tourmentée, superposition de rythmes contraires, atonalisme raisonné, écriture polymélodique. La personnalité complexe de l’homme apparaît dans ces thèmes inquiets, voire angoissés, débouchant sur une séquence d’une allégresse irrépressible, dans cette constante remise en question de ce qui vient d’être écrit par une autre manière de le dire, dans ce recours amoureux à certains artifices du contrepoint, nullement dépaysés dans ce langage si peu conventionnel. La Prière à Marie (1949), l’une de ses dernières œuvres, est pourvue d’une dédicace à ses enfants qui livre en quelques mots ce qui fut le sens de la vie du maître : « Puissent les biens spirituels descendre en eux, que leur vie entière ils en conservent l’amour ». Un vrai message de spiritualité de celui qui a connu le pire à ceux qui sont encore innocents.